こんにちは、QUATRE(キャトル)です。

食欲の秋ですね。おいしい旬のものがたくさんありますが、スーパーに行けばついつい探してしまうもののひとつが干し芋です。

東京に住んでいた頃、スーパーにはいろいろなメーカーの茨城県産の干し芋があってよりどりみどりで、よく買っていたのを思い出します。西日本でも茨城県産の干し芋は扱っていますが、外国産のものが多く、茨城県産の干し芋が入ったら即買いしています。

干し芋といえば茨城県 茨城がダントツな理由は?

茨城県はさつまいもの産地です。栽培面積と生産量ともに全国第2位です。茨城の

茨城県の南東部にある行方台地は、なだらかな傾斜のある水はけのよい畑がさつまいもの栽培に適しているからです。

拠点を置いているのは、茨城県南東部に位置する行方市。霞ヶ浦と北浦という2つの湖に挟まれた行方台地に畑を構えています。赤土のなだらかな傾斜のある畑は水はけが良く、さつまいもの栽培にぴったり。生産量・品質ともに全国トップクラスを誇っています。(引用元:茨城をたべよう いばらき食と農のポータルサイト)

静岡の干し芋

干し芋はもともと静岡県がルーツと言われています。

きんこいも〜伊勢志摩地方に伝わる伝統の干し芋

「きんこ芋」は、全国でも生産者が少ない伊勢志摩特産の希少なさつまいも隼人芋を使って作られた煮切り干し芋です。隼人芋は人参芋とも呼ばれ、肉がにんじんのような色をしています。

干したナマコ(きんこ)に形が似ていたことから「きんこ芋」と呼ばれるようになりました。

さつまいもを大釜で煮て、切って、天日に干して作られる「きんこ芋」は、甘みが凝縮され、もっちりとやわらかい食感、艶やかなべっこう色、が特徴です。 海女さんや子どものおやつのほか、漁師のスタミナ食としても重宝されてきたようです。

気になる栄養・カロリーは?

カロリー(可食部100gあたり)

303kcal

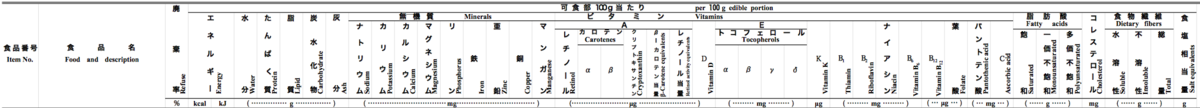

栄養(可食部100gあたり)

干し芋には、ビタミンEやカリウム、鉄、マグネシウムなどのミネラル分が豊富に含まれています。

干し芋を作る季節・時期は?

干し芋作りは、秋から冬にかけてが適しています。雨が少なく気温が下がりはじめたら干し芋作りのサインです。

秋に収穫したばかりのさつまいもが手に入ったらすぐにでも作りたいところですが、1ヶ月以上はそのまま置いて熟成させることがポイントです。 収穫してすぐのさつまいもは、甘みが少なく食感もあまりよくありません。保管しておくことで、テンプンが麦芽糖に変わり、甘味やしっとりした食感に変わるからです。

また、気温が下がり、雨が降らず湿度が下がりはじめると、干し芋を干しているあいだカビがつきにくいので、干し芋を作るのに適しています。

ねっとりした干し芋の作り方はさつまいもの品種選びから

サツマイモであればどの品種でも干し芋を作ることはできますが、ねっとりした干し芋に仕上げるには品種選びが大切です。

代表的なものに、シルクスイート、安納芋、玉豊、鳴門金時、紅あずま、べにはるか、隼人芋(人参芋)などで作られています。

玉豊(たまゆたか)

ひたちなか地域で多く作られている干し芋の原料品種のひとつで、皮が白いさつまいもです。 名前の由来は、玉のような形でたくさん収穫出来るからだそうです。干しいも用に40年以上生産されていて、干し芋といえば玉豊というほどメジャーな品種です。干し芋にすると、やわらかくて甘みが強く仕上がります。

美味しい干しいもの作り方

干し芋の作り方はとてもシンプルで、次の3ステップです。

1)さつまいもを加熱してやわらかくして、

2)皮をむいてスライス、

3)干して乾かす、

干し芋の作り方〜加熱する

私は蒸しています。蒸し器がない場合は、電子レンジや炊飯器を使ってもいいですよ。目安は竹串がすっと入るくらいのやわらかさになるまでしっかり加熱します。

干し芋の作り方〜皮をむいてスライスする

アツアツのうちに皮をむいて、1センチ幅くらいにスライスします。暑いのでヤケドしないように注意しましょう。

干し芋の作り方〜天日干しする

出来上がったら天日干しします。

夜に冷えた芋が、昼間の太陽で急激に温められることによって、まるで芋が呼吸をするかのように、水分が表面に浮き出てくる。 それを繰り返すことで、美しくしまった干し芋ができあがります。(引用元:株式会社マルヒホームページ)

天日干ししたほうが早く乾きますが、陰干しでも大丈夫です。私の干し芋の先生は、野菜乾燥ネットを使って陰干しで作っています。陰干しする場合は時間がかかるので、風通しのよいところに置いておくのがポイントです。

3日目です。いい感じにねっとりと仕上がりました!

天日干しするスペースがない場合は、低温オーブンや野菜乾燥機を使ってもできますよ〜

干し芋の食べ方

ソフト干し芋はそのまま食べます。

乾燥がすすんで硬くなった場合は、火で炙って食べましょう。

オススメの食べ方などあれば、教えてください!

干し芋作りシーズンはこれからが本場です。ぜひ干し芋づくりにチャレンジしてみてくださいね!